|

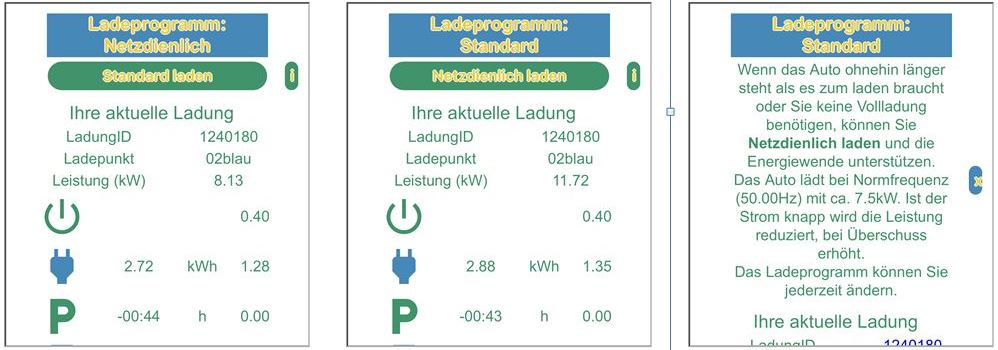

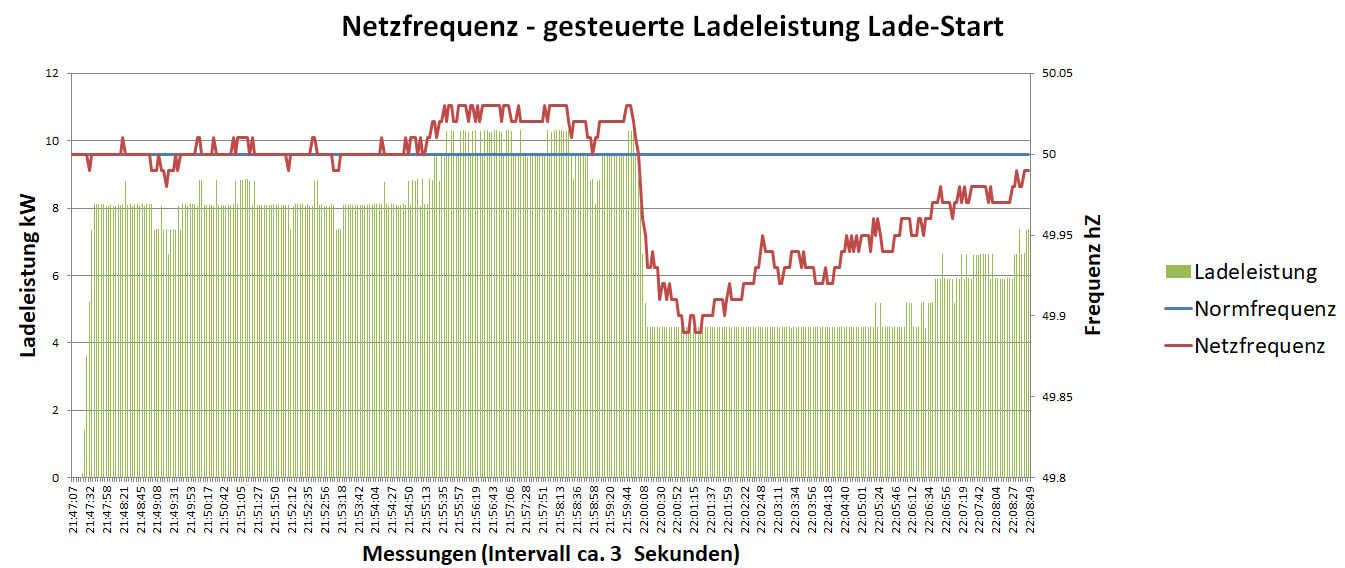

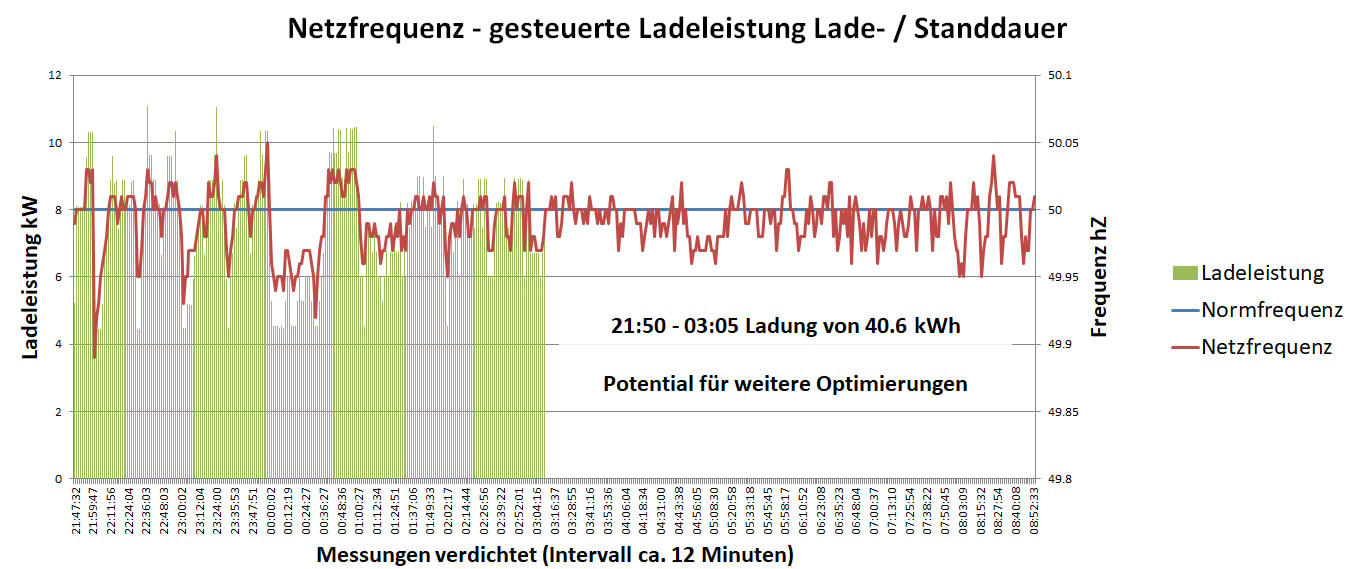

Für die Stabilisierung des Stromnetzes sind bewährte Prozesse und Lösungen verfügbar. Die volatile Produktion von Photovoltaik und Windkraft bringt die gängigen Systeme aber an ihre Grenzen. Neue Verbraucher wie Wärmepumpen und Ladestationen belasten mit ihrem stark schwankenden Bedarf die Netze zusätzlich – wenn sie nicht netzdienlich gesteuert werden. LösungsansätzeVerschiedene Lösungen werden diskutiert. Von Abschaltung über Leistungsreduktion bis Teilnahme am Regelenergiemarkt lauten die Vorschläge, immer gesteuert von einer übergeordneten Stelle. Mit moderner Datentechnik lösbar, insgesamt aber auch sehr komplex. Im sympaCharger versuchen wir deshalb den umgekehrten Weg, Schwarmintelligenz könnte man ihn nennen. Die Anlage steuert sich quasi selbst aufgrund der aktuellen Netzfrequenz. Eine Verbindung zur übergeordneten Stelle ist nicht nötig. Wie die Grafik zeigt, ist die Netzfrequenz kurz nach dem Ladestart, zwischen 22:00 und 22:01, regelrecht eingebrochen und hat sich erst gegen 22:06 wieder langsam erholt. Die Ladeleistung wurde innert Sekunden auf die vordefinierte Minimalleistung von ca. 4.2kW (6 Ampere) reduziert. Grundsätzlich wäre auch eine Pausierung der Ladung möglich, macht aber in diesem Fall wohl kaum Sinn; die Wirkung der aktuell maximal zwei Ladepunkte ist minim. NutzerfreundlichUnd da ist ja auch noch die Ladekundin, der Ladekunde. Manchmal haben sie Zeit, manchmal nicht. Im Ladeprogramm können Sie dem System ihre Bedürfnisse mitteilen – und jederzeit ändern. Sehr oft besteht Flexibilität, wie die Grafik zeigt: auch mit reduzierter Leistung war die Ladung lange vor dem Morgen abgeschlossen, am gleichen Anschluss hätten noch weitere Elektroautos dieselbe Energiemenge aufnehmen können. Nur, wer will schon mitten in der Nacht sein Auto umparkieren. Das soll die Elektronik regeln! Deshalb brauchen wir ausbaubare Lade-Hubs mit mehreren, langfristig vielen Ladepunkten. So haben wir an öffentlichen Ladestationen den gleichen Komfort wie am heimischen Abstellplatz: am Abend einstecken, am Morgen vollgeladen. Das reicht für die allermeisten Tagesfahrstrecken. EntschädigungAktuelle Vergütungssysteme für Regelenergie basieren auf vertraglichen Abmachungen: Ein Anbieter verpflichtet sich, eine gewisse Regelleistung vorzuhalten bzw. eine bestimmte Energiemenge zu liefern. Bei Ladeinfrastruktur ist entsprechende Planung jedoch schwierig, Nutzerinnen und Nutzer können ihre Autos laden wann sie wollen, der konkrete Energiebedarf ist unbekannt.

Natürlich könnte man auch das technisch lösen, vielversprechender ist aber ein anderer Weg: In Frankreich besteht bereits die Möglichkeit, sein V2G-fähiges Elektroauto (zur Zeit der Renault 5) netzdienlich zur Verfügung zu stellen. Für jede Stunde, die das Auto an der bidirektionalen Ladestation angeschlossen ist, gibt es ca. 5 Cent Entschädigung, unabhängig davon ob tatsächlich geladen oder entladen wird. Wird wie am sympaCharger nur geladen, kann sinnvollerweise nur die effektiv im netzdienlichen Ladeprogramm geladene Ladedauer entschädigt werden. Die entsprechenden Daten werden bereits jetzt erhoben und mit BlockChain – Elementen sicher gespeichert. Obige Ladung hat 5 Stunden 23 Minuten gedauert, interessant sind dabei auch die gemessenen Netzfrequenzen: in 24 Prozent der Messungen betrug sie exakt 50.00 Hz, 29 Prozent lagen darüber, 47 Prozent darunter. Für diese gut fünf Stunden Regelleistung wären somit nach dem „Modell Frankreich“ eine Entschädigung von 25 Rappen fällig geworden. Bei einer durchschnittlichen Tagesfahrstrecke von ca. 40km (15‘000 pro Jahr) ist ein Elektroauto pro Tag rund eine Stunde am Laden, entsprechend liegt das Ertragspotential bei rund 18 Franken pro Jahr. Dafür ein Abrechnungssystem zu betreiben wird wohl kaum sinnvoll sein. Am sympaCharger gibt es deshalb für netzdienliches Laden vorläufig keinen Rabatt. Wir betrachten den Versuch vielmehr als Vorstufe und Datenbeschaffung im Hinblick auf das bidirektionale Laden.

0 Comments

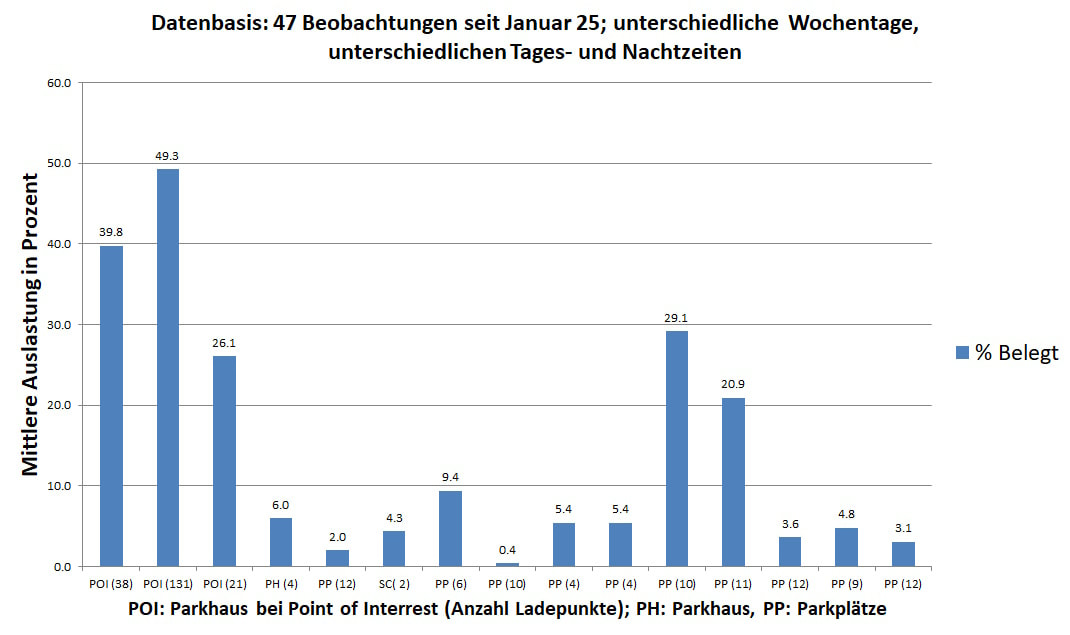

In zahlreichen kommunalen und regionalen Elektrizitätskonzepten steht die öffentliche Ladeinfrastruktur im Zentrum. Einige haben schon investiert, andere befinden sich noch in der Konzept- oder Planungsphase. Man evaluiert mögliche Standorte und hofft, dereinst mit einer Ausschreibung kostengünstig zu einem flächendeckenden Ladenetz zu kommen. Vor vier Jahren war das noch realistisch: eine Gemeinde konnte auswählen, welcher Ladestationsbetreiber auf eigene Rechnung Ladepunkte samt Zuleitung installieren durfte. Einzig auf die gewünschte Nutzungsgebühr musste man schon damals verzichten. In Anbetracht der doch sehr überschaubaren Nutzung öffentlicher Ladestationen bin ich skeptisch ob das heute auch noch funktioniert. Aber das ist eine persönliche Meinung, ich habe deshalb die Sache etwas gründlicher angeschaut:

Für die Grafik im Titel wurden zwischen Ende Januar und Mitte Mai 2025 über die Seite www.ich-tanke-strom.ch in 47 Beobachtungen die Auslastung der Ladeinfrastruktur an verschiedenen Standorten ermittelt. Nicht wissenschaftlich exakt, aber bewusst an verschieden Wochentagen und zu unterschiedlichen Zeiten, immer alle beobachteten Standorte gleichzeitig. Es gibt gut ausgelastete Anlagen:

Die restlichen Beispiele zeigen vor allem eines: Einzelne Standorte sind recht gut ausgelastet, aber vielfach dürfte die Nutzung weit ab von jeder Wirtschaftlichkeit sein. Spätestens wenn die ersten Ersatzbeschaffungen nötig werden, wird man wohl über die Bücher gehen. Kurz und gut: Attraktive Standorte werden auf privater Basis ausgerüstet und betrieben, flächendeckend Lademöglichkeiten anzubieten ist nicht zielführend. Einzig in (grossen) Städten besteht ein beträchtlicher Bedarf an öffentlichen Lademöglichkeiten für Anwohner - weil viele Autos keinen festen Standplatz haben und im öffentlichen Raum parkiert werden müssen. Dazu ein paar Überlegungen in diesem Beitrag: https://www.sympacharge.com/sympa-blog/rheinring-basel-morgens-um-sechs-in-dreissig-jahren-alles-elektroautos-mit-ladebedarf Ab Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur-Grundinstallation in einer Tiefgarage fallen Betriebskosten und Abschreibungen an. Diese sind weitgehend unabhängig von der Anzahl angeschlosser Wallboxen. Stellt sich die Frage, wie sie in einer Miteigentümerschaft gerecht verteilt werden. Eine besondere Herausforderung liegt darin, dass zu Beginn in aller Regel erst wenige Abstellplätze mit Wallboxen ausgerüstet sind. Wer soll also für die laufenden Kosten aufkommen, alle oder nur die tatsächlichen Nutzer? Die Grafik zeigt die Äufnung eines Betriebs- und Erneuerungsfonds mit 250.- je installierte Wallbox und Jahr. An die Betriebskosten des Liftes bezahlen auch die Bewohner der Parterrewohnung, obschon sie ihn kaum brauchen, so die einen. Bezahlen sollten nur diejenigen, die eine Anlage auch tatsächlich brauchen, so andere. Um welche Beträge geht es überhaupt? Bei einer mittleren Anlage mit Gestehungskosten von 1‘000.- pro Abstellplatz handelt es sich um etwa 100.- pro Abstellplatz und Jahr. Problem: die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner hat auch mittelfristig keinen Nutzen davon – weil sie (noch) kein Elektroauto haben oder vielleicht überhaupt nicht (mehr) Auto fahren. Kommuniziert man an einer Miteigentümerversammlung offen dass neben den Investitionskosten für alle auch noch jährliche Betriebskosten anfallen, ist ein Projekt absturzgefährdet: jahrelang für eine Leistung bezahlen, die man mangels Elektroauto gar nicht braucht? Häufig werden Projekte dann vertagt: Wir warten bis der Bedarf grösser ist. Schade, idealerweise ist die Grundinstallation realisiert bevor das erste Elektroauto geladen werden soll. Ich plädiere deshalb für eine andere Lösung: Mit der Beteiligung an der Grundinstallation sind die Verpflichtungen der einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer grundsätzlich abgeschlossen. Nur wer eine Wallbox betreibt, bezahlt an Betrieb, Unterhalt und Abschreibungen in Form eines jährlichen Beitrages in einen speziellen Betriebs- und Erneuerungsfonds für die Ladeinfrastruktur-Grundinstallation. Problematik dabei: zu Beginn sind das nur wenige, eigentlich kommt während mehreren Jahren zu wenig Geld zusammen. Dies insbesondere für den mittelfristigen Unterhalt: Stromkabel halten zwar jahrzehntelang, für das Lastmanagement jedoch wird mit einer Nutzungsdauer von acht Jahren gerechnet. Andere Komponenten liegen dazwischen. Dazu eine einfache Rechnung mit nachfolgenden Annahmen:

Mit den Beträgen kann man nun spielen: Fünfzig Franken weniger (200.-/Jahr) erfordern jahrelange Quersubventionierung der Ladeinfrastruktur aus anderen Quellen. Mit fünfzig Franken mehr (300.-/Jahr) ist der Topf in wenigen Jahren ausreichend gefüllt, so dass der Beitrag gesenkt werden kann. Verschiedentlich wird auch propagiert, man solle die Kosten auf die kWh umlegen. Mit -.10 kommt man bei einer Jahresfahrleitung von 15'000km etwa auf 300.-, persönlich finde ich so eine Lösung jedoch suboptimal, Vielfahrer bezahlen (zu) viel an die Grundinstallation. Ein fixer Betrag (vergleichbar mit einer Grundgebühr für Telefon oder Kabelfernsehen) verteilt die Kosten gerechter (Strom selbstverständlich extra). Persönliche Meinung: Fünfzig Franken mehr sind vertretbar, insbesondere verglichen mit dem Preis des Elektroautos, das wir durch die Wallbox optimal nutzen können: jeden Morgen vollgeladen für die allermeisten Tagesfahrstrecken. Reichweite und Ladegeschwindigkeit werden so ziemlich nebensächlich.

Nebeneffekt: Die Hauptkosten werden durch die tatsächlichen Nutzer getragen - das Argument kann mithelfen, an der Miteigentümerversammlung die erforderliche qualifizierte Mehrheit zu erreichen. Elf Abstellplätze grundausgerüstet, bereits fünf Wallboxen installiert. Am Anfang der Grundinstallation in dieser Tiefgarage stand ein Webinar der Region Leimental Plus im Februar 2024. Ein paar Wochen später dann die VorOrt – Beratung, welche ebenfalls aus dem Förderbudget der Region Leimental Plus finanziert wurde. Anschliessend folgte eine längere Ehrenrunde, weil die zur Besichtigung aufgebotene Unternehmung mit der Offerte auf sich warten liess – und die zuständige Liegenschaftsverwaltung die nötige Hartnäckigkeit beim Nachfassen nicht erbrachte. Eine Kontrollfrage bringt die Sache wieder in Gang Bei allen Projekten, mit welchen die sympacharge.gmbh in dieser oder jener Form in Kontakt kommt, wird jeweils in angemessenen Perioden der Stand der Dinge erkundet – bis zur Erfolgsmeldung: die ersten Autos sind am Laden! So auch hier: Anfang Oktober Nachfrage per Mail, Originalzitat aus der Antwort: „Wir haben von der Verwaltung nichts mehr gehört.“ Randbemerkung: inzwischen ist der Vertrag mit dieser Verwaltung aufgelöst. Neutrale Präsentation an der Miteigentümerversammlung Um die Angelegenheit doch in Gang zu bringen, haben sich einige Miteigentümerinnen und Miteigentümer dazu entschlossen, eine neutrale Projektpräsentation aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Kurz vor dem Termin ist dann doch noch eine Offerte eingegangen, bzw. zwei: Eine für die Kabel und eine für Lade-Lastmanagement, Kommunikation und die Wallboxen. Beide allerdings in einer Qualität, die auf eine suboptimale Anfrage schliessen liessen. Immerhin konnte man mit etwas Excel-Fleiss einen Kostenrahmen abschätzen. Also wurde dieser Kostenrahmen um eine angemessene Reserve ergänzt und das Projekt der Versammlung mit einem runden Betrag als Kostendach präsentiert. Ein paar Fragen wurden gestellt, die durch den neutralen Präsentator objektiv beantwortet werden konnten. Das oft an Miteigentümerversammlungen Abschweifen ins Grundsätzliche (von Batterienutzungsdauer, Wasserstoff bis Kinderarbeit in kongolesischen Kobaltminen etc.) blieb in diesem Fall vollständig aus. Das Projekt wurde mit dem nötigen qualifizierten Mehr genehmigt und der sympacharge.gmbh die Projektbegleitung übertragen. Wunsch-Installationsfirma der Gemeinschaft und nicht diejenige der Verwaltung Eine erneute Begehung vor Ort erfolgte, jedoch diesmal mit der Wunschfirma der Miteigentümergemeinschaft und nicht derjenigen der Verwaltung. Ein nicht unwesentlicher Unterschied. Ein Termin für die Offerte wurde vereinbart, aufgrund der bevorstehenden Festtage mit einem realistischen Zeithorizont im Januar. WerkvertragBezahlt wird, wenn das Projekt „fertig“ ist – doch wann genau ist eine Ladeinfrastruktur – Grundinstallation „fertig“? Nicht seltene Antwort der Installateure: wenn wir den Strom einschalten und die Messungen abgeschlossen sind. Gewissenhafte Anbieter erstellen den Sicherheitsnachweis am gleichen Tag, zuweilen muss man auch noch etwas warten. Rein technisch ist das Projekt mit dem erbrachten Sicherheitsnachweis abgeschlossen. Zuweilen gibt es aber auch (meist kleinere) Garantiearbeiten. Mal tut ein installierter Accesspoint nicht richtig, auch ungeeignete Messwandler wurden schon installiert. Wartet die Installationsfirma auf eine Schlusszahlung, sind die Pendenzen rasch erledigt, ist bereits alles bezahlt, dauert es zuweilen. Deshalb wird immer ein Werkvertrag angestrebt, der insbesondere die Zahlungsmodalitäten regelt:

Zeitplan mit ReservenEs gibt einige wenige Meilensteine, die gemeinsam mit der Installationsfirma festgelegt werden müssen:

Projektbegleitung: Terminkontrolle im ZentrumEbenso wichtig wie der Zeitplan ist dessen Kontrolle und auch die Bereitschaft, den Leuten zuweilen etwas auf die Nerven zu gehen.

Anlässlich der Miteigentümerversammlung Anfang Dezember wurde als Zeithorizont vier Monate angegeben – „mit den Festtagen dazwischen wird es wohl gegen Ende April“. Mit der ersten Ladung am 14. März wurde das Ziel um mehrere Wochen unterboten. Service après vente Inbegriffen ist auch eine gewisse Nachbetreuung in den ersten Wochen. So hat in einem anderen Fall der Projektbegleiter die ungeeigneten Messwandler festgestellt:

Kosten der ProjektbegleitungEntscheidend ist, wer den Lead hat: wer fasst bei der Installationsfirma bezüglich Terminen nach, wer erstellt die Informationsmails und die Plakataushänge. Entsprechend ist der Beitrag der sympacharge.gmbh „nur“ beratend oder eben verantwortlich für Zeitplan und organisatorische Umsetzung. Für einen Vollservice muss mit Kosten in der Grössenordnung von 5 – 8 Prozent der Investitionssumme gerechnet werden. In der Regel wird ein Kostendach vereinbart „bis das erste Auto geladen ist“.

Überhöhte Preise und insbesondere mangelnde Preistransparenz sind ein Dauerbrenner wenn es um das Thema laden geht. Der sympaCharger zeigt als Prototyp, was mit einem RaspberryPi, zwei NRGkick und einem Standard-Kartenterminal möglich ist (wäre). Vorab: Der Einsatz des sympaChargers ist ein Testbetrieb. Das Provisorium wird zu gegebener Zeit abgelöst durch eine innovative neue Lösung. Sie beinhaltet neben den wesentlichen Eigenschaften des sympaChargers auch neue Funktionen. Dazu wollen wir zukünftige Bedürfnisse erproben, so z.B. netzdienliches laden an öffentlichen Ladesäulen. Das ist einerseits technisch eine Herausforderung, insbesondere müssen wir aber Nutzerinnen und Nutzer dazu animieren, die Möglichkeiten auch zu nutzen. PreistransparenzVor der Bezahlung wissen was es kostet - eigentlich selbstverständlich, nur an vielen Ladesäulen noch nicht. Hier jedoch schon: Unaufgefordert vor der Bezahlung, jederzeit via Touchscreen kann man sich informieren:

Inkasso der Parkgebühr integriertUnverständlich! da stehen mit der Ladestation und dem Parkautomaten zwei moderne Apparate nahe beisammen und kommunizieren nicht. Dabei kann die Ladestation die Parkgebühr minutengenau erheben. Die kommunalen Parkier-Reglemente haben jedoch zuweilen so ihre Eigenheiten, in Walenstadt kostet die erste Stunde nichts, zwischen 19:00 und 07:00 ist parkieren ebenfalls gratis. Zudem beträgt die Parkgebühr an diesem Standort maximal acht Franken pro Tag, alles in der sympaCharger Tarifstruktur berücksichtigt und eingebaut. Verbrenner auf dem Ladeplatz? Gelöst!Ein bekanntes Ärgernis sind durch Verbrenner blockierte Ladeplätze. Wird die Parkgebühr über die Ladestation einkassiert, kann ein Verbrenner mangels Steckdose nicht legal parkieren und wird gebüsst. Dazu braucht es eine kleine Anpassung des Parkierreglementes der Gemeinde. KartenzahlungDer sympaCharger ist mit einem Terminal ausgerüstet, das alle gängigen Zahlungsmittel abdeckt: Bankkarten, Kreditkarten, TWINT und weitere. Smartphone-basierte Zahlungsmittel stehen natürlich ebenso zur Verfügung. Und wichtig: verwendet wird ein Standard-Kartenterminal das vieltausendfach im Einsatz ist. Um alles was mit Sicherheit und Finanzen zu tun hat kümmern sich die Spezialisten. Denn was muss die Ladestation von der Bezahlung wissen? Eigentlich nur, ob am Schluss der Ladung der entsprechende Betrag abgebucht werden kann. Also Ja/nein – ob der Kunde eine Bankkarte verwendet, eine Kreditkarte, mit dem Smartphone oder seiner Armbanduhr (Pay-Swatch) bezahlt, ist unerheblich. Ladungsverfolgung und LadequittungAnonymität ist eins der Ziele. Zuweilen möchte man die Ladung jedoch verfolgen, auch eine Quittung ist nützlich. Geht nicht ohne Registrierung, ist eine gängige Meinung. Registrierung per Mailadresse bei jeder Ladung ist umständlich – und nur mit einer „Wegwerf-Mailadresse“ zu empfehlen. Deshalb wird im sympaCharger eine andere Lösung umgesetzt: Die Verbindung zur Ladung erfolgt über einen verschlüsselten LadeLink, der als QR-Code angezeigt wird. Also: QR-Code scannen, Ladung anonym verfolgen und am Schluss die Quittung als PDF aufs Smartphone herunterladen und per Mail weiter leiten. Gegenüber dem Ladestationsbetreiber vollständig anonym. So muss es sein! Die zahlungsrelevanten Angaben in der Ladequittung werden übrigens durch das Bezahlterminal generiert. Gesetzeskonform anonymisiert, so ist z.B. der Herausgeber der verwendeten Kreditkarte aufgeführt, von der Kreditkartennummer jedoch nur die letzten vier Ziffern – und wem die Kreditkarte gehört, geht den Ladestationsbetreiber nichts an. Die Funktionen in bewegten BildernSofortiger LadestartWer hat es nicht schon erlebt: man autorisiert sich – und nach ein paar Sekunden stoppt die Ladung. Ursache? Unbekannt: es kann das Auto sein, die Ladestation, die Kommunikation oder irgendwas. Die Startgebühr ist zu diesem Zeitpunkt in der Regel schon abgebucht. Deshalb funktioniert der sympaCharger anders: nach dem Einstecken startet die Ladung sofort. Vorerst mit rund vier Kilowatt. Nach Autorisierung am Kartenterminal erhöht sich die Leistung auf 11kW. Ohne Autorisierung wird die Ladung nach Ablauf einer definierten Zeit (genaueres verraten wir nicht 😀) wieder gestoppt. Blockiergebühr – warum denn das?Am Standort gilt unbeschränkte Parkzeit, also gilt das auch für die Ladeplätze. „Zielgruppe“ der Blockiergebühr von moderaten fünfzig Rappen pro Stunde (!) sind mehrtägige Dauerparkierer und die haben die Wahl: entweder sie stellen das Fahrzeug nach dem laden auf einen anderen Abstellplatz oder sie bezahlen zusätzliche fünfzig Rappen Parkgebühr, macht zwölf Franken pro Tag. Dazu kommt: die Gebühr wird erst vierundzwanzig Stunden nach Ladeabschluss erhoben. Ein faires Angebot, finden wir!

Die Groupe E bietet mit varioPlus seit einiger Zeit viertelstündlich ändernde Strompreise für Privathaushalte. Leider wohne ich nicht entsprechenden Versorgungsgebiet, deshalb muss eine Simulation im Moment reichen. Wie die untenstehende, gelegentlich aktualisierte Grafik zeigt, ist das Einsparpotential beträchtlich - wenn man Verbraucher mit hohem Energiebedarf automatisch steuern kann. Die EckdatenJeden Abend werden automatisch die Tarife des nächsten Tages heruntergeladen. Anschliessend läuft eine Kalkulation auf folgender Basis: Verbrauch; Je 9 kW für Komfortstrom, Elektroboiler und Wallbox. Nutzung:

FazitOhne steuerbare Verbraucher bleibt man besser beim Doppeltarif (HT/NT) - und ohne Automatisierung von Datendownload und Steuerung ist eine Nutzung unpraktikabel.

Können jedoch grössere Verbraucher optimal getaktet werden, sind schon im Winter erhebliche Einsparungen möglich. Der Ausreisser nach unten hat seine Ursache übrigens in 7 Rappen pro kWh am 21.1.25 zwischen 02:30 und 04:30. Für #Schnäppchenjäger, vollautomatisch 😀 Das Modell ist stark vereinfacht und müsste mit Praxisversuchen verifiziert werden, es gibt aber sicher erste Erkenntnisse zu #netzdienlichLaden & Co. Ich werde die Simulation weiterlaufen lassen und diesen Blog gelegentlich aktualisieren. Ich wohne in einem Mehrparteienhaus, in meiner Tiefgarage hat es keine Lademöglichkeit. So der meistgenannte Grund gegen ein Elektroauto. Die Region Leimental Plus hat sich mit ihrem Förderprogramm 2024 dieser wichtigsten Herausforderung angenommen. Mit Erfolg. Die Ladeinfrastruktur-Grundinstallation SIA 2060 C1 Power to Garage in der abgebildeten Tiefgarage in Oberwil BL ist eine direkte Folge der Fördermassnahmen. Einzelne Wallboxen sind bereits installiert, der Hauptnutzen liegt jedoch darin, dass nun jeder Abstellplatz in kurzer Zeit und zu moderaten Kosten ausgerüstet werden kann. Beim nächsten Fahrzeugwechsel steht dem Kauf eines Elektroautos nichts mehr entgegen. Eine gewisse Herausforderung bieten zuweilen bestehende Installationen von Pionieren der Elektromobilität. Da sind pragmatische Lösungen gefragt. Für die Zukunft sind Einzelinstallationen in Gemeinschaftsanlagen jedoch der falsche Weg. Eher früher als später müssen sie einer durchdachten Lösung weichen und werden damit zu Fehlinvestitionen. Direkte Beiträge an Grundinstallationen, wie sie von einigen Kantonen geleistet werden, liegen meistens ausserhalb der Möglichkeiten von Gemeinden und Regionen. Information und Starthilfe waren deshalb die Schwerpunkte des Förderprogrammes 2024 der Region Leimental Plus. Informiert wurde über Webinare, im Rahmen der Starthilfe hatten Miteigentümergemeinschaften und andere Interessierte die Möglichkeit, eine für sie kostenlose Erstabklärung vor Ort durchführen zu lassen. Ein Projekt kommt in FahrtNachdem das Thema Ladeinfrastruktur in einer Miteigentümergemeinschaft in Oberwil seit über zwei Jahren diskutiert wurde, haben sich vier Mitglieder im Februar 2024 an einem der Webinare informiert und anschliessend eine Situationsaufnahme (auch Gebäudecheck genannt) angefordert. Die Offerte für „ein Flachkabel“ lag bereits vor. Ende Februar fand die Besichtigung statt. Mehrere Miteigentümerinnen und Miteigentümer, die Verwaltung und ein Vertreter der Firma, welche „das Flachkabel“ offeriert hatte nahmen teil. Urs Salvisberg von der sympacharge.gmbh moderierte das Ganze.

Neutrale Präsentation an der MEG-VersammlungDiese Offerte wurde anlässlich einer Miteigentümerversammlung Ende April besprochen. Dazu war die sympacharge.gmbh für neutrale Beratung aufgeboten, im Auftrag und auf Kosten der Miteigentümergemeinschaft. Vorteil eines neutralen Beraters: er ist nicht persönlich betroffen. Weder will er möglichst schnell sein Elektroauto laden können, noch muss er eine Investition mitfinanzieren die er mangels Auto selber gar nicht braucht. Und zudem ist er eben neutral, ohne Präferenzen für bestimmte Systeme. Zuweilen auch etwas Mediator. Lösungsanbieter präsentieren meistens kostenlos, nur konzentrieren sich ihre Ausführungen oft auf die tollen Funktionen. Kosten und deren Aufteilung stehen meistens naturgemäss nicht im Vordergrund. „Vertreter von X und Y haben uns Lösungen präsentiert, was die allgemeine Verwirrung weiter gefördert hat.“, so die (neutralisierte) Rückmeldung eines Webinar-Teilnehmers. Klare Aufteilung der Kosten Gemeinsam realisieren und finanzieren was gemeinsam Sinn macht, die Hauptkosten tragen die tatsächlichen Nutzer. Für die Grundinstallation ist je Abstellplatz im Normalfall mit Kosten von 500.- bis 1‘500.- zu rechnen, je nach Grösse der Halle und den örtlichen Begebenheiten (im vorliegenden Fall lagen sie infolge der eher kleinen Anlage und etwas besonderen Situation leicht darüber). Wenn wir das in Bezug zum Wert eines Abstellplatzes setzen, der hierzulande bei 30‘000.- und mehr liegt, reden wir von Kosten von fünf Prozent oder weniger und der Abstellplatz ist fit für die Zukunft. Denn eine Grundinstallation, sichtbarer Bestandteil das Flachkabel, zeigt auf, dass er in kurzer Zeit und zu moderaten Kosten mit einer Wallbox ausgerüstet werden kann. Ein Argument nicht zuletzt auch bei Verkauf oder Vermietung. Der Endausbau mit einer Wallbox ist dann Sache der einzelnen Miteigentümerinnen und Miteigentümer. Dabei wird empfohlen, dass die Gemeinschaft einen Installationspartner (i.d.R. die Firma welche die Grundinstallation installiert hat) bestimmt. Nur was zusammenpasst kann auch richtig funktionieren. Kurz vor den Festtagen dann der erfolgreiche Abschluss: „die Installateure haben richtig Gas – oder besser „Strom“ gegeben, so eine Miteigentümerin. Damit ist auch diese Tiefgarage gerüstet für die Zukunft. Förder-Zielsetzung erfüllt. Bestehende Installationen: pragmatisch angehenAuch in diesem Fall gab es einzelne Pioniere, die schon vor Jahren ein Elektroauto angeschafft und ihre Abstellplätze auf eigene Rechnung mit einer Lademöglichkeit ausgerüstet haben. Dass sie sich an der Gesamtlösung beteiligen ist meistens keine Frage. Nun auch noch gleich eine neue Wallbox anzuschaffen, weil die Bestehende (oder das mobile Ladegerät wie im Bild) nicht zur Steuerung passt, stösst jedoch zuweilen (verständlicherweise) auf Widerstand. Da empfiehlt die sympacharge.gmbh (wenn es technisch möglich ist) eine pragmatische Lösung: Die STWEG kann den betroffenen Miteigentümern den Weiterbetrieb ihrer Installation auf Zusehen hin erlauben. So lange noch nicht allzu viele Elektroautos geladen werden müssen, sind die Nachteile für die Allgemeinheit gering. Man sollte das Thema explizit traktandieren und regeln, aber ein besonnenes Vorgehen ist dem nachbarschaftlichen Frieden förderlich. Für die Zukunft: Grundinstallation SIA 2060 C1Bestehendes muss meistens nicht sofort demontiert werden, für die Zukunft sind Einzelinstallationen in Gemeinschaftsanlagen jedoch der falsche Weg. Überall wo langfristig mehr als zwei Elektroautos geladen werden sollen braucht es eine durchdachte Lösung, so wird es auch von den meisten Energieversorgern zu Recht gefordert. Grundinstallation SIA 2060 C1 Power to Garage ist deshalb der Begriff, den es sich zu merken gilt. Sie macht jeden Abstellplatz fit für die Zukunft, zu einem Bruchteil seines Wertes. So kommt die Elektromobilität voran!

Geht gar nicht! Sagen einige. Mache ich seit Jahren so! Entgegnen andere. Kurzantwort: wird ein hochwertiges mobiles Ladegerät wie der abgebildete JuiceBooster verwendet, ist es grundsätzlich kein Problem, daheim ist eine fest installierte Wallbox jedoch aus verschiedenen Gründen empfehlenswert. Im späteren Verlauf des Artikels werden verschiedene technische Hintergründe erläutert, vorab aber eine praktische Erfahrung samt Video. Nicht zu unterschätzen: hohe LadungsverlusteNachdem ich vor der Probefahrt mit dem JAC e-JS4 an der Balkonsteckdose immer nur die rund 60km der Anfahrt nachgeladen und mich um den effektiven Strombezug kaum gekümmert hatte, war ich über die unerwartet lange Ladedauer überrascht. Deshalb habe ich mir die Sache überhaupt erst genauer angeschaut. Wie im Video ersichtlich, sind die Ladeverluste beim (aus Sicherheitsgründen sinnvollen) sehr langsamen Laden erheblich - und Laden daheim ist trotzdem immer noch günstiger als an einer öffentlichen Ladesäule. Auch das eine eindrückliche Erkenntnis. Hat man zum Laden daheim eine Wallbox die zur Ladeleistung des Autos passt (die Stecker passen schon lange zu allen Fahrzeugen), lädt man konkurrenzlos günstig. Manchmal steht aber keine Wallbox zur Verfügung, da ist ein mobiles Ladegerät für die 230V - Steckdose sehr nützlich. Deshalb im Folgenden wie man diese sicher einsetzt. Von Spitzen- und DauerleistungVorbemerkung: Die Europäische Schuko - Steckdose ist i.d.R. mit 16 Ampere abgesichert (3'700 Watt), sie verträgt etwas mehr Leistung als die Schweizer-Steckdose, sinngemäss gilt aber dasselbe. CH-T13 Steckdosen sind meistens mit 10 Ampere abgesichert, das entspricht 2'300 Watt (2.3kW).

Gefährliche Kombinationen möglich.Wenn man weiss was man tut ist es effektiv kein Problem - und ein hochwertiges mobiles Ladegerät empfehle ich allen, die im Elektroauto unterwegs sind. Selber Erfahrung habe ich mit dem JuiceBooster und dem NRGkick, beide nicht ganz billig aber aus meiner Sicht empfehlenswert.

Kabelrollen / KabeltrommelnAuch davon wird abgeraten, aber auch da gilt: kein Problem wenn man weiss was man tut.

Etwa eine Million Autos wechseln in der Schweiz pro Jahr den Besitzer. Die Grafik zeigt die ermittelte bzw. geschätzte Aufteilung: Die Neuwagenverkäufe stammen aus der Jahresstatistik von Auto Schweiz; der Bestand, sowie die Anteile der verschiedenen Antriebsformen von der Website des Bundesamtes für Statistik. Der Occasionsmarkt beträgt gemäss verschiedenen Quellen etwa 750'000 Fahrzeuge pro Jahr, die Anteile der verschiedenen Antriebsformen wurden prozentual aus der BFS-Bestandesstatistik berechnet, sie liegen für Elektroautos und Plugin-Hybride wohl etwas zu hoch. "Verbrennerverbot" eine überflüssige Diskussion!Die vor allem in Deutschland sehr intensiv und emotional geführte Diskussion rund um das sogenannte Verbrennerverbot ist ebenso nutzlos, wie wenn sich Normalverdiener über Lamborghini und Ferrari unterhalten. Relevant für den Umstieg sind einzig und alleine diejenigen Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich tatsächlich ein (anderes) Auto anschaffen. Zudem hat auch das verfügbare Budget einen wesentlichen Einfluss auf den Entscheid: unter 30'000 Franken ist das Angebot derzeit noch relativ dünn, allerdings sind zunehmend auch auf dem Occasionsmarkt attraktive Angebote zu finden. Günstige Rahmenbedingungen schaffen.Wie kann die Kernzielgruppe der Autokäuferinnen und Autokäufer optimal unterstützt werden? Ein Recht auf laden wird zuweilen gefordert und jeweils Deutschland als Beispiel aufgeführt. Ich habe meine Zweifel, ob das wirklich zielführend ist, denn man kann die Installation einer Wallbox zwar rechtlich durchsetzen, muss sie als Mieterin oder Mieter aber selber bezahlen. Wichtige Details, wie zum Beispiel was mit der Wallbox bei Wegzug passiert, muss vertraglich geregelt werden. Der entscheidende Punkt ist aber ein anderer: Einzelinstallationen in Tiefgaragen meist unzweckmässig!Ab der zweiten oder dritten Wallbox am gleichen Hausanschluss ist ein Lade-Lastmanagement erforderlich, so die Anforderung der Energieversorger. Der Hauptnutzen liegt aber beim Liegenschaftseigentümer: Werden die Wallboxen geregelt, ist in den meisten Fällen selbst in ferner Zukunft (in dreissig Jahren dürfte fast jeder Abstellplatz auch ein Ladeplatz sein) keine Erweiterung des Hausanschlusses erforderlich. Zum Start müssen zudem in aller Regel erst wenige Autos geladen werden, da reicht es sowieso. Und im Zweifelsfall: Eine Lastgangmessung schafft Klarheit.Bereits in kurzer Zeit muss unser Hausanschluss für teures Geld ausgebaut werden, so die Befürchtung eines Miteigentümers in einem konkreten Projekt. Klarheit schafft eine Lastgangmessung, die von den Energieversorgern oder von spezialisierten Firmen für 600 bis 1'000 Franken angeboten wird. Dabei wird i.d.R. während einer Woche die tatsächliche Auslastung des Hausanschlusses aufgezeichnet. Das Resultat ist meistens ähnlich wie im obigen Beispiel: die 80 Ampere des Hausanschlusses werden selbst von Lastspitzen bei weitem nicht erreicht. Der Peak kurz nach Mitternacht stammt übrigens von der gleichzeitigen Einschaltung der Elektroboiler mittels Rundsteuersignal. Das könnte man auch noch optimieren, zumal auf dem Gebäude Photovoltaik installiert wird: die Boiler würde man folglich besser über Mittag aufheizen. In Kombination mit einem Lade-Lastmanagement, das ohnehin erforderlich ist, reicht der Hausanschluss somit problemlos, um die 16 Autos im Carport zu laden, im Moment ist's erst eines. Statt in dickere Kabel investiert man mittelfristig besser in eine intelligente Steuerung, so der abschliessende Ratschlag an der Miteigentümerversammlung. Kostenlose Lastgangmessung.Vielfach kann man aufgrund der Ampere-Angaben auf dem Hausanschlusskasten abschätzen, ob es für die ersten zwei, drei Wallboxen reicht. Ein dynamisches Lastmanagement erhebt dann die entsprechenden Informationen ohnehin und liefert so die Lastgangmessung quasi kostenlos mit. Grundinstallation statt Wallbox!Noch immer wird viel zu viel über "Ladestationen", deren Förderung und Installation diskutiert. Für Tiefgaragen, Carports und Aussenparkplätze von Mehrfamilienhäusern muss man jedoch unbedingt aufteilen! Das Vorgehen ist zweistufig:

Und wer bezahlt?Man darf es nicht verheimlichen, die Grundinstallation ist eine Vorleistung, welche die (Mit-) Eigentümerschaft zu tragen hat. Sie rechnet sich erst nach ein paar Jahren. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass ein Grossteil der Kosten für Kabel und elektrotechnische Installationen (Sicherungen, FI etc.) anfallen und die halten bekanntlich Jahrzehnte. Der Hauptteil der Kosten ist durch die tagsächlichen Nutzer zu tragen; in einer Miteigentümergemeinschaft bezahlt jede Miteigentümerin, jeder Miteigentümer die Enterschliessung des Abstellplatzes (SIA 2060 D Ready to Charge) selbst. Im Vergleich zum Elektroauto, das mehrere zehntausend kostet ist die Investition, um dieses auch effizient zu nutzen - laden beim parkieren mit rund dreitausend Franken überschaubar. Im Mietverhältnis wird empfohlen, dass die Wallbox durch die Eigentümerschaft beschafft und den Mieterinnen und Mietern gegen eine angemessene Mietzinserhöhung (1/4 - 1/3 der Abstellplatzmiete) zur Verfügung gestellt wird. Strombezug selbstverständlich individuell abgerechnet.

Zuweilen wird auch diskutiert, ob die Grundinstallation eine generelle Mietzinserhöhung für alle rechtfertigt, also auch für diejenigen, die (noch) kein Elektroauto haben. Sehe ich persönlich nicht so! Zum Vergleich: wenn Familien mit Kindern zur Zielgruppe gehören, braucht es einen Spielplatz. Gehören Autohalterinnen und -halter zur Zielgruppe, ist heute eine Ladeinfrastruktur - Grundinstallation unverzichtbar. In der Praxis hat sich übrigens gezeigt, dass die Grundinstallation eine Mietzinserhöhung von nur ein paar Franken pro Monat rechtfertigen würde, so dass viele Liegenschaftsverwaltungen darauf verzichten, die ganze Prozedur (offizielle Formulare etc.) durchzuspielen. Dafür wird dann für installierte Wallboxen ein kostendeckender, mittelfristig ertragsbringender Tarif verlangt . Richtig so! Mündlich passiert mir das auch: schnell ist Kilowatt gesagt und Kilowattstunden gemeint. Zuweilen hat man aber den Eindruck, dass einige den Unterschied wirklich nicht kennen. Deshalb hier ein paar Grundlagen mit Beispielen, auf die nur einer kommen kann, der sich heute mit Elektromobilität beschäftigt, aber ursprünglich mal Agronomie studiert hat. Kilowatt, abgekürzt kW, ist Leistung. Kilowattstunden, abgekürzt kWh, ist Energie. Wenn man diese Einheiten durcheinander bringt, so sind das nicht die sprichwörtlichen Äpfel und Birnen, sondern eher Pferd und Hafer: das Pferd stellt eine Leistung zur Verfügung: die Pferdestärke. Nutzen kann man diese aber nur mit genügend Energie in Form von Hafer (und Heu, Gras, Karotten, Äpfel usw.).

Agronominnen und Ingenieure mögen mir verzeihen dass ich die Energieformen vereinfache, aber der Brennwert von Hafer bringt den Pferden wenig und über die Verdaulichkeit von Benzin wollen wir lieber nicht nachdenken. Ein Pferd hat eine Dauerleistung von etwa 0.75 Kilowatt. Nehmen wir an, Trab erfordere Dauerleistung, in dieser Schrittart kommt das Pferd in einer Stunde etwa 15 Kilometer weit. Man könnte jetzt direkt Hafer in Kilometer umrechnen, aber ganz so einfach ist es nicht: Pferde muss man auch füttern wenn sie nichts tun. Erhaltungsbedarf nennen das die Fachleute. Da gleichen sich moderne (Elektro-) Autos der Natur an. Sie glauben es nicht? Googeln nach Vampirverbrauch, die Foren sind voll davon.

|

Ein Blog sollte nicht Themen behandeln, die den Autor interessieren sondern die Leserinnen und Leser. Melden Sie mir deshalb, was Sie interessiert (und Sie finden, dass ich etwas Lesenswertes beitragen könnte).

Über michInteressiert an allem rund um die Energieversorgung. Archiv

Juli 2025

Kategorie

Alle

|

RSS-Feed

RSS-Feed