|

Mit 500 bis 1‘500 Franken je Abstellplatz sind die Kosten einer Grundinstallation (SIA2060 C1 Power to Garage) zwar nicht enorm, aber eben doch eine Vorleistung, die (Mit-) Eigentümer erbringen müssen. Bei der zur Zeit noch überschaubaren Nutzerzahl können die Kosten nur zu einem kleinen Teil weiterverrechnet werden. Denn eine Ladeinfrastruktur – Grundinstallation kostet ab Inbetriebnahme. Das WLAN in der Tiefgarage braucht Strom, der Internet-Anschluss muss bezahlt werden, je nach Betreiber sind Servicegebühren fällig. Dazu muss die Anlage abgeschrieben werden: Die Kabel halten zwar Jahrzehnte, Steuerungs- und Kommunikationstechnik ist jedoch viel kurzlebiger, da sollte man vorsichtigerweise eher mit weniger als zehn Jahren Nutzungsdauer rechnen. Und da haben wir ein Dilemma: Diese Kosten sind fast unabhängig von der Anzahl angeschlossenen Wallboxen. Diese nun aber allen Miteigentümerinnen oder Mietern zu verrechnen ohne dass diese einen Nutzen haben, ist wenig attraktiv (und auch ungerecht). Sie auf die erst wenigen tatsächlichen Nutzer umzulegen dürfte ebenfalls auf wenig Begeisterung stossen, sowohl bei Mietern wie auch bei Miteigentümerinnen. Betriebs- und ErneuerungsfondsIn der Miteigentümersituation empfehle ich deshalb, dass die Nutzer, d.h. nur diejenigen, die tatsächlich eine Wallbox angeschlossen haben, einen Betriebs- und Erneuerungsfonds äufnen. Damit dieser Betrag nicht ständig neu berechnet werden muss, wird er vorerst auf einer Auslastung von 30 Prozent berechnet und alljährlich belastet. Für eine mittelgrosse Anlage dürften etwa 250 Franken je Wallbox und Jahr angemessen sein. Die obige Tabelle geht von folgenden Annahmen aus: Anteil Grundinstallation je Abstellplatz: 1‘000.-; Kauf einer Wallbox inkl. Installation: 3‘000.-; Einzahlung in den Betriebs- und Erneuerungsfonds 250.- pro Jahr und Wallbox; Einkauf im ersten Betriebsjahr der Wallbox mit dem doppelten Jahresbetrag; während der Nutzungsdauer von 15 Jahren muss die Wallbox einmal für 1'000 Franken ersetzt werden (die Verkabelung bleibt). Damit sind die anfallenden Kosten in Etwa abgedeckt. Demgegenüber stehen im Contracting-Modell die monatlichen Mietkosten über die jeweilige Nutzungsdauer. Für Nutzerinnen, die mit der Grundinstallation auch gleich eine Wallbox installieren lassen, sind die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer identisch. Wer erst später entsprechenden Bedarf hat, fährt mit Contracting günstiger, wobei der Hauptunterschied im wegfallenden Beitrag in den Betriebs- und Erneuerungsfonds begründet ist. Wer während dem ganzen Vertragszeitraum nie eine Wallbox braucht, spart bei Contracting den Beitrag an die Grundinstallation und erhält die Vorbereitung des Abstellplatzes im Neuwert von 1'000 Franken nach fünfzehn Jahren geschenkt. Und wie heisst es so schön: einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Vertragsablauf nach 15 Jahren - und dann?Ohne die Verträge im Detail zu kennen, darf man davon ausgehen, dass die Anlage während der Vertragsdauer betriebsfähig gehalten wird. Defekte Komponenten werden ersetzt, dass die Anlage aber nach fünfzehn Jahren dem dann neusten Stand der Technik entspricht, ist eher unwahrscheinlich. Also übernimmt die (Mit-) Eigentümerschaft dannzumal eine zwar betriebsfähige, aber eigentlich veraltete Anlage. Für den weiteren Unterhalt und die Erneuerung ist jedoch kein Geld in der Kasse. Veränderte BedürfnisseZudem kann in fünfzehn Jahren kann viel passieren: vielleicht kommt eine PV-Anlage aufs Dach, man gründet einen ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch), tritt einer LEG (Lokale Energiegemeinschaft) bei. Bidirektionales Laden ist ein weiteres Thema. Als Eigentümerin oder Miteigentümer kann man über die Nutzung dieser Möglichkeiten (mit-) entscheiden, andernfalls ist man an den Contractor und seine Bedingungen gebunden. Schlussendlich bleibt auch die Frage, ob die wertsteigernde Wirkung einer Grundinstallation auch bei langjähriger vertraglicher Bindung an einen Contractor von einer potentiellen Käuferschaft als solche anerkannt wird. Fazit: Entscheiden müssen das in erster Linie diejenigen, die noch lange kein Elektroauto kaufen, entsprechend noch lange keine Wallbox am Abstellplatz brauchen. Es gibt nicht richtig oder falsch, dieser Artikel sollte aber ein paar Hintergründe aufzeigen, die in den Verkaufsprospekten oft gar nicht oder nur im Kleingedruckten erwähnt werden.

0 Comments

Nein, aber deren Anliegen ist eine gute Gelegenheit, alle Abstellplätze zu moderaten Kosten für die Zukunft vorzubereiten. Das Bild oben zeigt den sichtbaren Teil einer Grundinstallation SIA 2060 C1 Power to Garage: das Flachkabel, hier in einer Kabeltrasse.

Kommunikation und ArgumenteNicht selten fallen Projekte an Miteigentümerversammlungen durch, weil unglücklich kommuniziert wurde:

zweistufiges VorgehenSchritt 1, gemeinsam realisiert und finanziert: Grundinstallation SIA 2060 C1 Power to Garage. Sichtbarer Teil in der Tiefgarage: meistens "nur" ein Flachkabel.

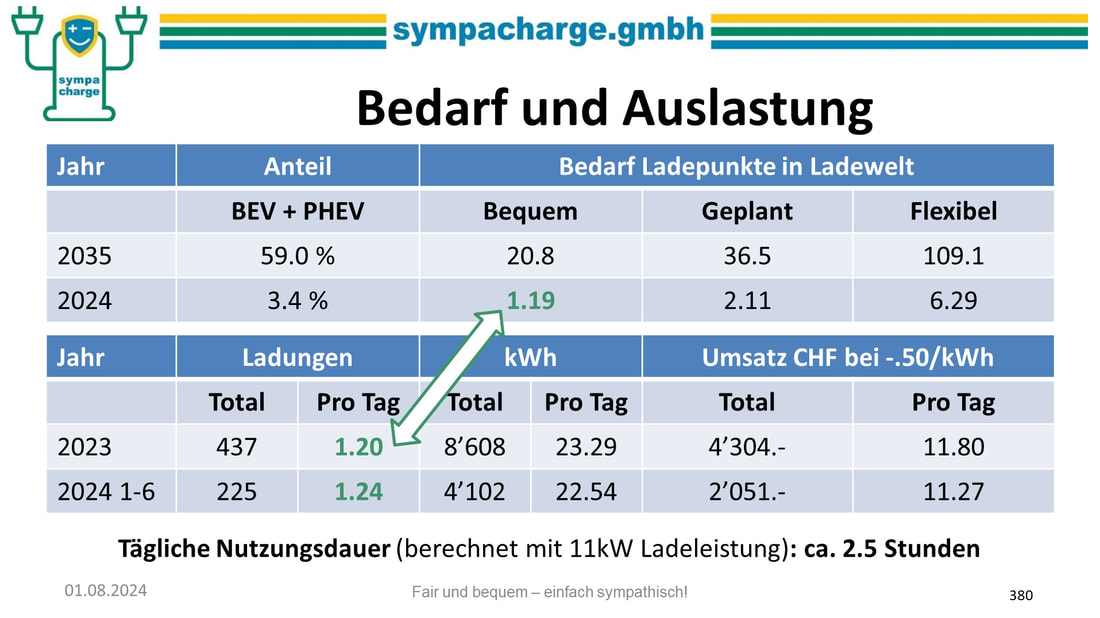

ZielgruppenAktuell (Herbst 2024) haben wir rund vier Prozent Elektroautos im Gesamtbestand, entsprechend hat die Mehrheit an der MEG-Versammlung kein unmittelbares Interesse an einer Wallbox am Abstellplatz. Sie hat kein Elektroauto und beabsichtigt auch nicht, demnächst eins anzuschaffen. Es interessiert höchstens allgemein, dass

Technik steht im HintergrundBrauchbar sind wohl alle Lösungen und entscheidend ist ohnehin der Installationspartner: er muss auch nach Fertigstellung zuverlässig zur Verfügung stehen wenn mal etwas nicht so tut wie es sollte.

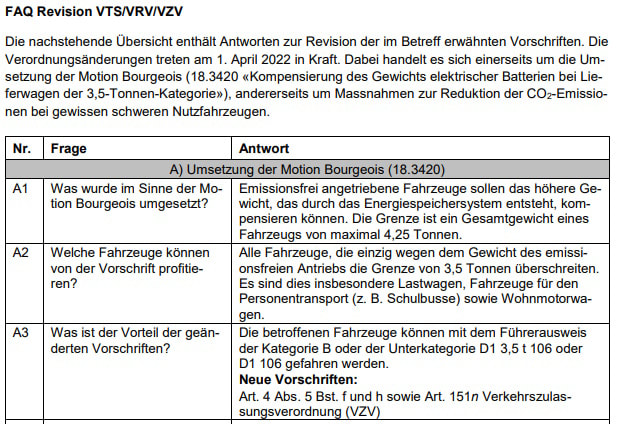

Deshalb gilt es, für die MEG-Versammlung zu einer technisch passenden Lösung die richtigen Argumente zu finden. Für neutrale und unabhängige Unterstützung (an der GV) Für die Region Leimental Plus hat die sympacharge.gmbh im 2023 eine von EnergieSchweiz geförderte „Machbarkeitsstudie Elektromobilität“ durchgeführt. Elektrifizierung der kommunalen Fahrzeugflotte war ein Teilbereich. Auf den Einwand der geringen Nutzlast von elektrischen Lieferwagen suchte ich die Bestimmung des erhöhten Gesamtgewichtes für Elektrofahrzeuge in der Vekehrszulassungsverordnung (VZV) heraus, schickte dem Fragesteller den Link und das Thema war für mich abgehakt. Ganz so einfach ist es nichtNach einem kürzlich erschienenen Artikel über elektrische Lieferwagen habe ich mich dann dann etwas eingehender mit der Materie befasst. Kurzfassung: es ist kompliziert. Etwas länger: die Bestimmungen sind nicht so ganz einfach zu durchschauen. Die wichtigsten Vorteile sind im Titelbild ersichtlich, es gibt aber auch Einschränkungen (den ganzen Text findet man am besten via google mit "FAQ Revision VTS/VRV/VZV"). Fahrzeugführerin / FahrzeugführerGemäss neuer Regelung (die von der EU übernommen wurde), dürfen Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb (batterieelektrisch und Brennstoffzelle) bis zu einem Gesamtgewicht von 4‘250kg mit dem Ausweis Kategorie B gefahren werden. Dabei ist die Bestimmung ziemlich tricky formuliert, das Mehrgewicht über 3‘500kg darf nur dem Batteriegewicht entsprechen. Da ist scheinbar Rechnen angesagt. Nachfolgend der Link zur Verordnung und damit nicht allzu lange gesucht werden muss: Artikel 4, Absatz 5, Ziffer f https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/de FahrzeugWenn das Gesamtgewicht über 3‘500kg liegt, gilt ein Fahrzeug als schweres Motorfahrzeug. Bis 7‘500kg Gesamtgewicht braucht es dazu den Ausweis C1. Ausnahme, wie oben beschrieben bei emissionsfreiem Ausweis, dann genügt ein Ausweis Kategorie B. Dazu gibt es für emissionsfreie Fahrzeuge weitere Erleichterungen:

Gewisse Vorschriften gelten jedoch unabhängig vom Antrieb:

Offene Fragen zu konkretem BeispielWie ist das, wenn ich mit einem gemieteten E-Transporter meine Möbel transportieren will? Von ARV und Fahrtenschreiber habe ich keine Ahnung. Mit dieser Frage konfrontierte ich das Strassenverkehrsamt. Es dauerte dann eine Weile bis zum Rückruf, wobei vor allem die oben genannten Erkenntnisse zu Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugen bestätigt wurden. Bezüglich der konkreten Umsetzung wurde ich an die Kantonspolizei verwiesen. Kantonspolizei bringt Licht ins DunkelNach einiger Zeit erfolgte dann der Rückruf einer Fachperson. Die Situation ist nun einigermassen klar wenn auch nicht unbedingt in jeder Beziehung logisch:

Fahrtenschreiber "out of scope" stellenDas heisst für unser Möbeltransport - Problem:

Situation bei WohnmobilenIn dem Zusammenhang habe ich mich auch noch gleich nach Wohnmobilen erkundigt, da besteht ja ebenfalls das Problem, dass bei mit Elektroantrieb kaum noch Nutzlastreserven bestehen:

Situation für GemeindenEigentlicher Auslöser der ganzen Sache war ja wie einleitend beschrieben der Einwand eines Gemeindevertreters. Da ist die Sache bezüglich Fahrtenschreiber anders, denn es handelt sich um gewerbsmässige Einsätze. Allerdings gibt es auch da eine Lösung, die zumindest für Gemeinden mit überschaubarer Fläche bereits angewendet wird:

FazitDie neue Regelung löst das Problem der geringeren Nutzlast von Elektrofahrzeugen nur halb. Immerhin haben wir jetzt etwas mehr Klarheit.

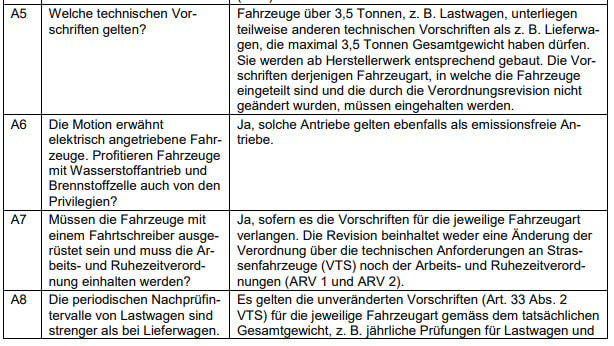

Bei der Recherche trifft man übrigens auch auf den Begriff Auflastung: mit mehr oder weniger Aufwand bzw. Kosten kann man die Nutzlast von Fahrzeugen erhöhen, aber auch da gilt: bei 3'500kg ist eine Grenze. Pionier der sinnvollsten aller Fördermassnamen war der Thurgau: er unterstützt Grundinstallationen in Mehrparteiengebäuden seit 2019. Inzwischen sind einige weitere Kantone dazu gekommen, leider immer noch eine Minderheit. Das Ganze wird jedoch zuweilen ziemlich kontrovers diskutiert, nicht selten bestehen Missverständnisse, vor allem begrifflicher Natur. Grundinstallation statt "Ladestation"Ist von „Förderung von Ladestationen“ die Rede, sehen viele das elektrische SUV vor der Villa und der Staat, der ein paar Hunderter an die Wallbox beisteuert. Das ist ein Geschenk und kein Beitrag zur Problemlösung! Trotzdem ist diese Art der „Förderung“ immer noch nicht ganz ausgestorben. Dabei existiert mit dem SIA Merkblatt 2060 eine zweckdienliche Vorlage, die in alle entsprechenden Vorstösse und Bestimmungen einfliessen sollte: Grundinstallation SIA2060C1 Power to Garage ist der Begriff, den es zu verbreiten gilt. Für Miteigentümerinnen und MieterWer in einem Mehrparteienhaus wohnt und sein Auto in einer Gemeinschaftsanlage abstellen muss, kann nicht selber über die Installation einer Lademöglichkeit am Abstellplatz entscheiden. Als Mieter muss die Erlaubnis der Verwaltung oder Eigentümerschaft eingeholt werden, als Miteigentümerin gilt es, die Gemeinschaft zu gewinnen.

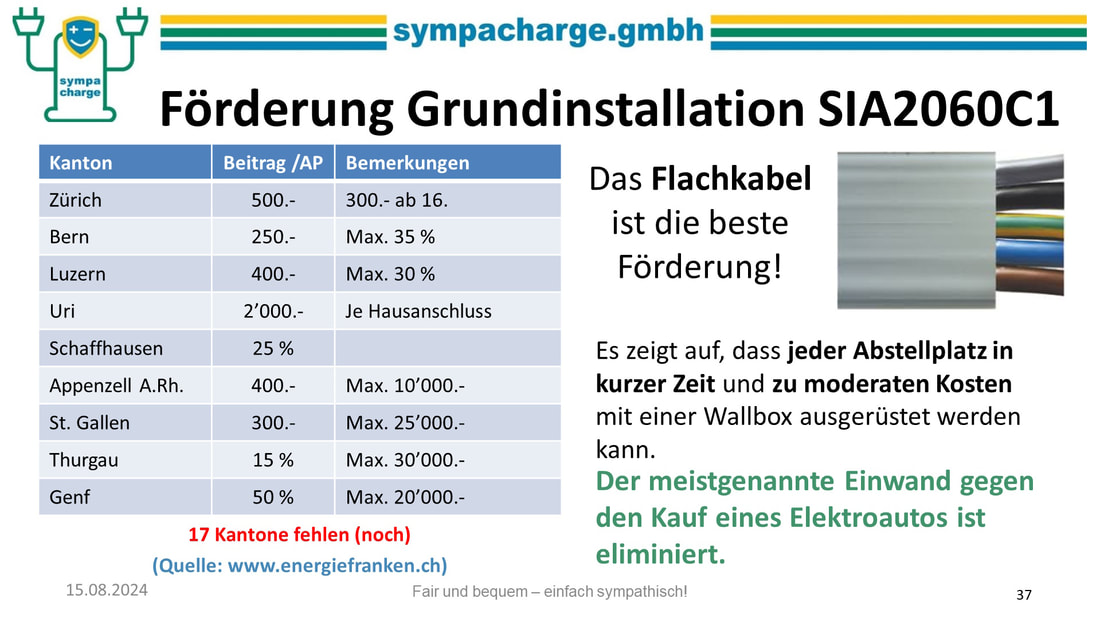

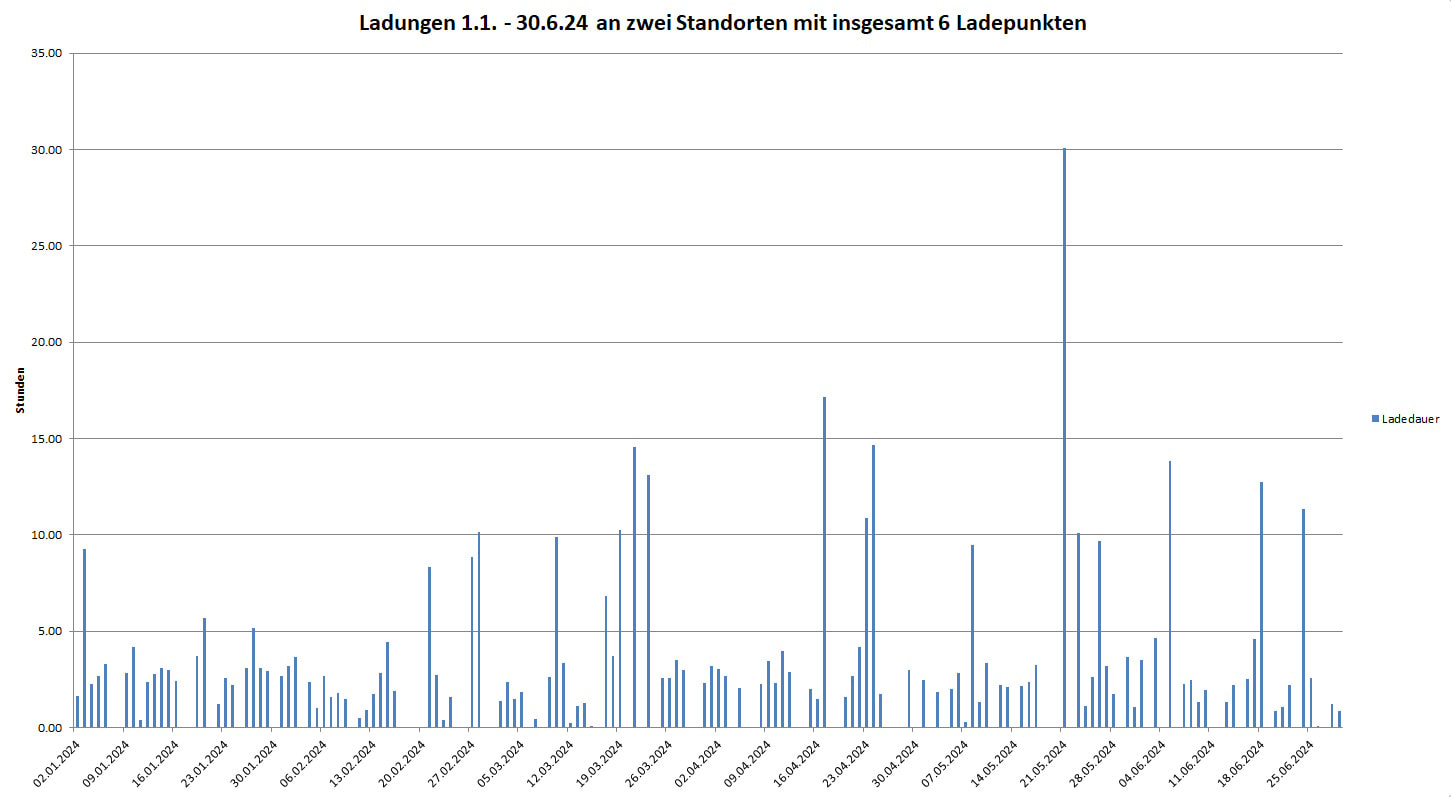

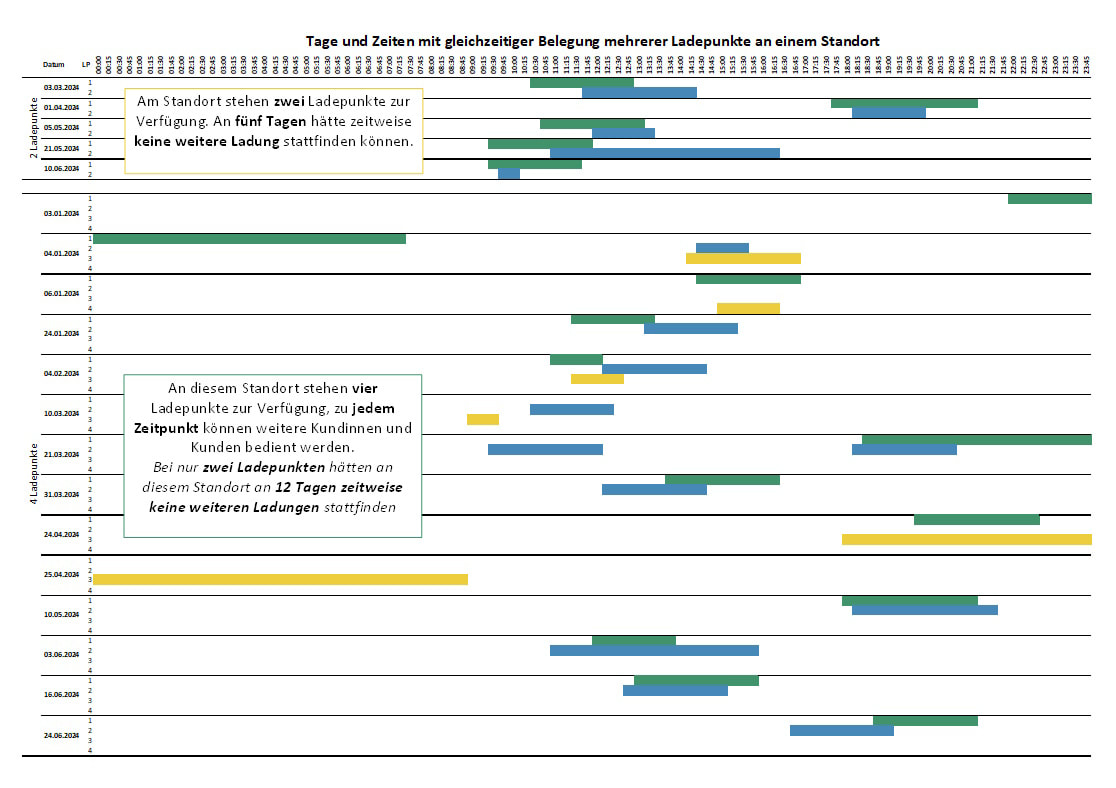

Überzeugungsarbeit ist gefragt und Aussicht auf ein paar Kantons- oder Gemeinde-Franken können durchaus motivierend wirken. Grün = frei, rot = besetzt, grau = offline. Während Jahren hat die Automobilindustrie fehlende Ladestationen als Grund für den schleppenden Ausbau der Elektromobilität angegeben. Entsprechend wurde ausgebaut. Es gibt einige gut ausgelastete Standorte, dazu und über Standortkriterien wird in einem späteren Beitrag berichtet. Vielerorts ist di Auslastung aber ungenügend wie nachfolgend beschrieben. Die Frage ist: warum ist das so? Von Ladewelten und deren InterpretationIn der Studie Verständnis Ladeinfrastruktur 2050 werden verschiedene Ladewelten definiert und der jeweilige Bedarf für Ladeinfrastruktur im Jahr 2035 geschätzt. Über die ganze Schweiz werden dannzumal voraussichtlich rund 50% aller Autos im Gesamtbestand elektrisch angetrieben sein, mit leichten Unterschieden zwischen den Gemeinden und Regionen. Nachfolgend die Zahlen einer Agglomerationsgemeinde, die Bedarfsschätzung für 2035 zurückgerechnet auf den heutigen Bestand Elektroautos. Basierend auf dem aktuellen Elektroauto-Anteil hat die Gemeinde also heute je nach Ladewelt Bedarf für ein bis sechs Ladepunkte. Interessant ist, dass der Bedarf bei Ladewelt bequem ziemlich genau der Anzahl Ladungen pro Tag entspricht - also ist wohl diese Ladewelt diejenige, die dem tatsächlichen Bedürfnis entspricht. Logisch, es ist die Ladewelt mit dem höchsten Anteil Heimlademöglichkeiten, der Situation die wir anstreben müssen. 225 Ladungen in 6 MonatenDie Grafik zeigt: die Lademöglichkeiten werden genutzt und diejenigen die laden müssen sind froh dass sie laden können. Effektiv kommt man jedoch auf eine Gesamt-Ladedauer von 623 Stunden (sechs Monate haben 4'368 Stunden). Rein rechnerisch hätten also sämtliche Ladungen problemlos an einem einzigen Ladepunkt stattfinden können. Von Total 182 Tagen hat an 52 Tagen niemand geladen, an 63 Tagen fand eine Ladung statt, entsprechend 67 Tage mit mehreren Ladungen, die sich teilweise zeitlich überschnitten. Dazu die nächste Überlegung. Zwei Ladepunkte pro Standort sind zu wenig!Doch die Nutzung ist nicht gleichmässig, wie die obige Grafik zeigt. Am Standort mit zwei Ladepunkten waren diese an fünf Tagen zeitweise gleichzeitig belegt, ärgerlich für einen weiteren Nutzer, der genau zu diesem Zeitpunkt ebenfalls laden möchte. Warten oder einen anderen Ladeplatz suchen ist angesagt. An einem zweiten Standort stehen vier Ladepunkte zur Verfügung. Da ist es bisher nie vorgekommen, dass alle besetzt sind, in der ersten Hälfte 2024 waren maximal zwei, im ganzen 2023 kam es einmal kurzzeitig vor, dass drei Ladepunkte gleichzeitig belegt waren. Anmerkung: Bei der Evaluation hatte die sympacharge.gmbh nur den Standort mit vier Ladepunkten vorgeschlagen, ausbaubar auf acht. Der Anbieter wollte jedoch, ebenfalls auf eigene Kosten das zweite Parkhaus (250m entfernt) auch ausrüsten. Und wie heisst es so schön: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ausbaubar planen und: klotzen statt kleckernSomit müsste der Standort mit nur zwei Ladepunkten bereits jetzt ausgebaut werden. Bei den erzielten Erträgen hat es ein Weiterausbau natürlich schwer, der Hauptgrund sind aber nicht die Kosten an sich, sondern deren Höhe – weil ein Ausbau nicht geplant wurde. Wie das Bild zeigt, ist das Ganze für zwei Ladepunkte konzipiert. Ein Weiterausbau kostet fast gleich viel wie die ursprüngliche Installation. In Zukunft muss Ladeinfrastruktur in Parkhäusern deshalb gleich flexibel und ausbaubar geplant und umgesetzt werden, wie in Tiefgaragen oder Carports von Mehrparteiengebäuden. Grundinstallation SIA2060 C1 Power to Garage lautet auch in Parkhäusern der Begriff, den es sich zu merken gilt. Damit ist die wichtigste Voraussetzung geschaffen: Steigt die Nutzung, sind in kurzer Zeit und zu moderaten Kosten weitere Abstellplätze zu Ladeplätzen aufgewertet. Gilt für jedes Parkhaus und erst recht für jeden privaten Abstellplatz!

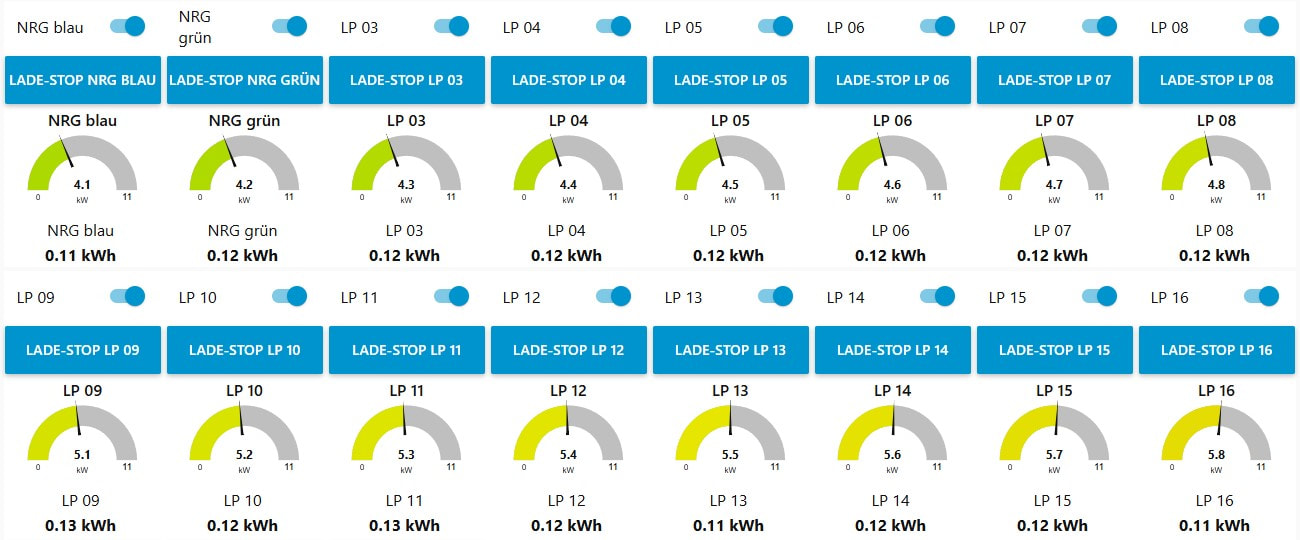

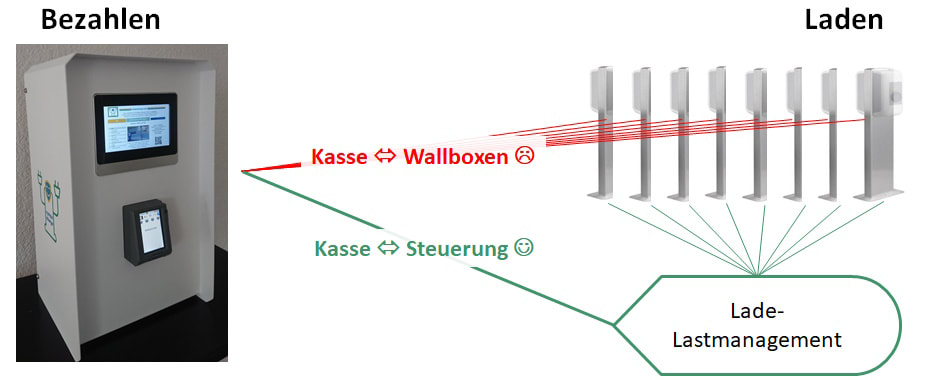

Der Screenshot zeigt einen Ladepark-Simulator am PC. Die AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) ist für Neuinstallationen seit 13. April 2024 Europaweit in Kraft. Bis 1. Januar 2027 müssen auch bestehende Anlagen ab 50kW nachgerüstet werden. Es ist davon auszugehen, dass die Kunden den Komfort rasch bei sämtlichen öffentlichen Ladestationen erwarten. Bestehende Anlagen fit für die Zukunft zu machen, davon handelt dieser Beitrag mit Fokus auf diskriminierungsfreiem Bezahlen am Kartenterminal. Informationen zu Tarifstruktur und Preisdeklaration sowie einige Besonderheiten finden sich in Videos am Schluss, zu einem späteren Zeitpunkt folgen weitere Beiträge mit Details und Hintergründen. Integration in bestehende AnlagenIn bestehenden Anlagen ist vieles schon vorhanden, so in aller Regel ein Backend-System, meist in der Cloud. Auch Bildschirme sind oft installiert, ebenso besteht meist eine Internet-Verbindung. Aus diesem Grund konzentriert sich die sympacharge.gmbh auf know-how-Transfer für die Integration: was es schon gibt muss man weder installieren noch entwickeln. Das spart Zeit und Geld. Kontaktformular. Schuster bleib bei Deinen LeistenLaden ist ein Spezialgebiet, bezahlen ebenso. Je besser die beiden Bereiche auseinander gehalten werden, umso einfacher das Ganze. Entsprechend kommuniziert das Kassensystem nicht direkt mit den Ladepunkten, sondern mit der Ladesteuerung. Im Demonstrator sympaPay / sympaCharger ist ein RaspberryPi installiert, welcher gleichzeitig als Webserver für den Bildschirm und OCPP-Server für die angeschlossenen Ladepunkte (NRGkick) arbeitet sowie über ein paar Zeilen JavaScript mit dem Kartenterminal kommuniziert. Hinweise:

Zahlung und Ladung verknüpfenEine elektronische Transaktion ist durch zwei Nummern eindeutig definiert: die Terminalnummer (TerminalID) und eine Laufnummer (Transaction Sequency Counter, TrxSeqCnt).

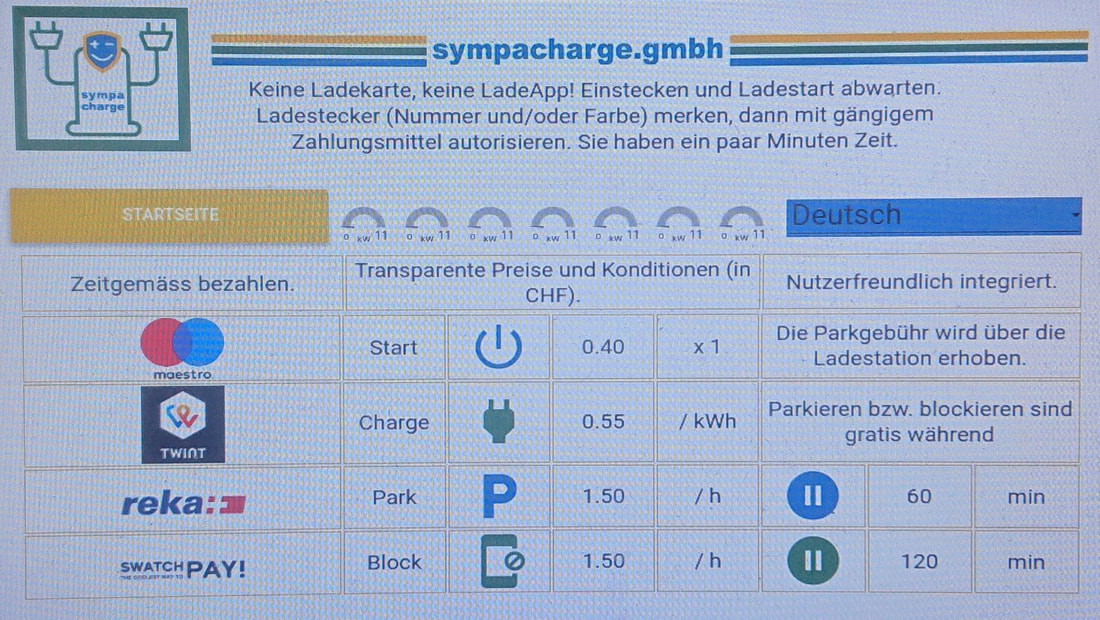

Transparente PreisstrukturDie obenstehende Anzeige erscheint unaufgefordert und bevor der Kunde die Ladung startet. Besondere Merkmale:

Aktuelle Funktionsweise in bewegten BildernPraktische Anwendung im sympaChargerEin früheres EntwicklungsstadiumHinweis: Wie im Titel angedeutet, handelt es sich um ein früheres Entwicklungsstadium. Verbessert wurde insbesondere die Ladungsüberwachung, zudem kann die Quittung nun als PDF direkt auf das Smartphone heruntergeladen werden.

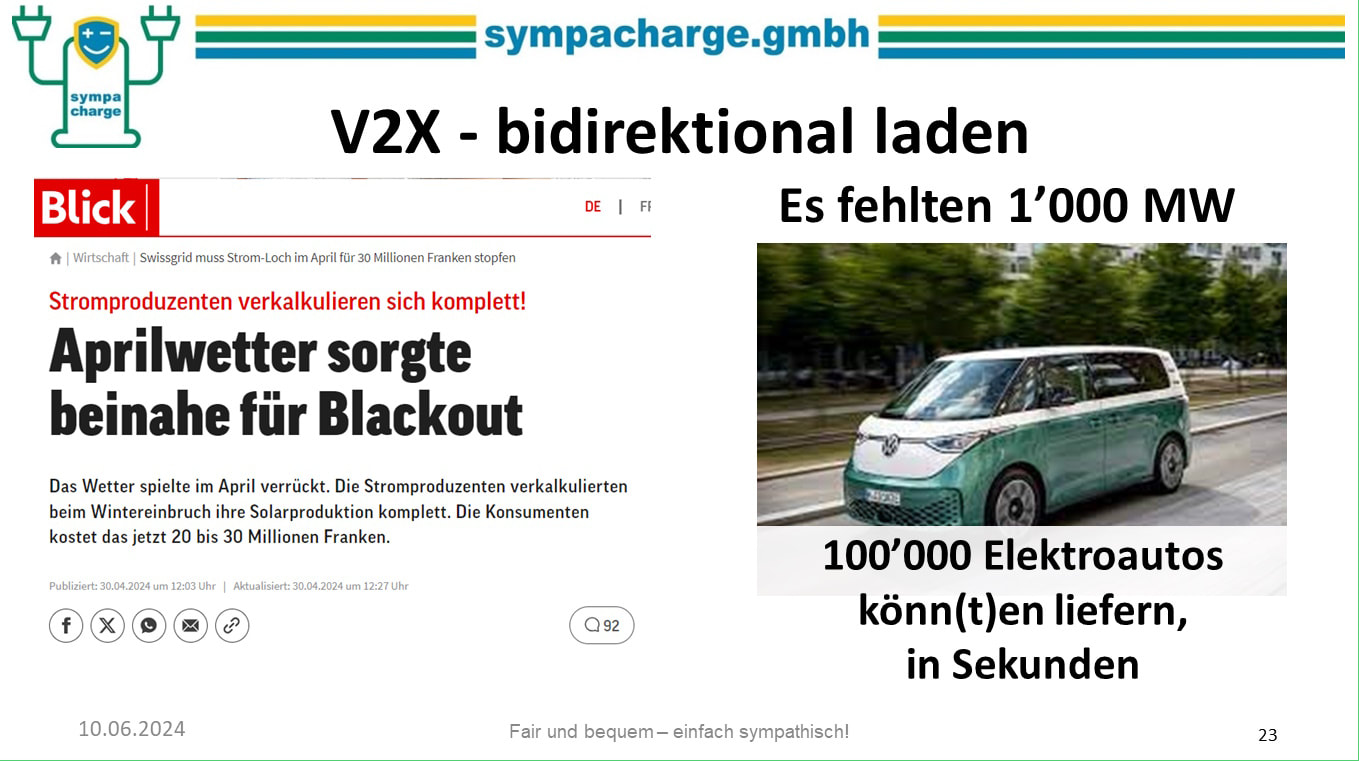

Elektrofahrzeuge haben grosse Batterien die für die täglichen Fahrten nur zu einem kleinen Teil genutzt werden. Unter dem Sammelbegriff Vehicle to X (V2X) sind verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in Entwicklung, zum Teil schon Realität, so wurde Vehicle to Grid bereits in einem grösseren Versuch erfolgreich getestet (Bild). Für mehr Info: googlen nach "V2X suisse".

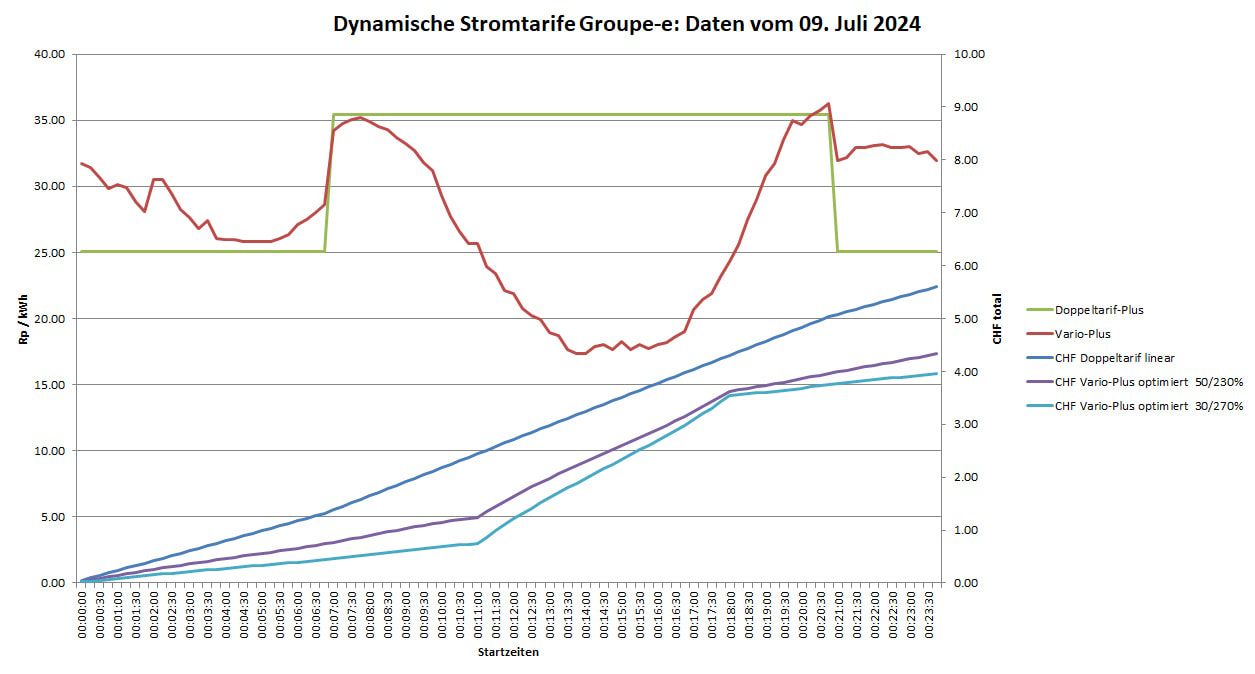

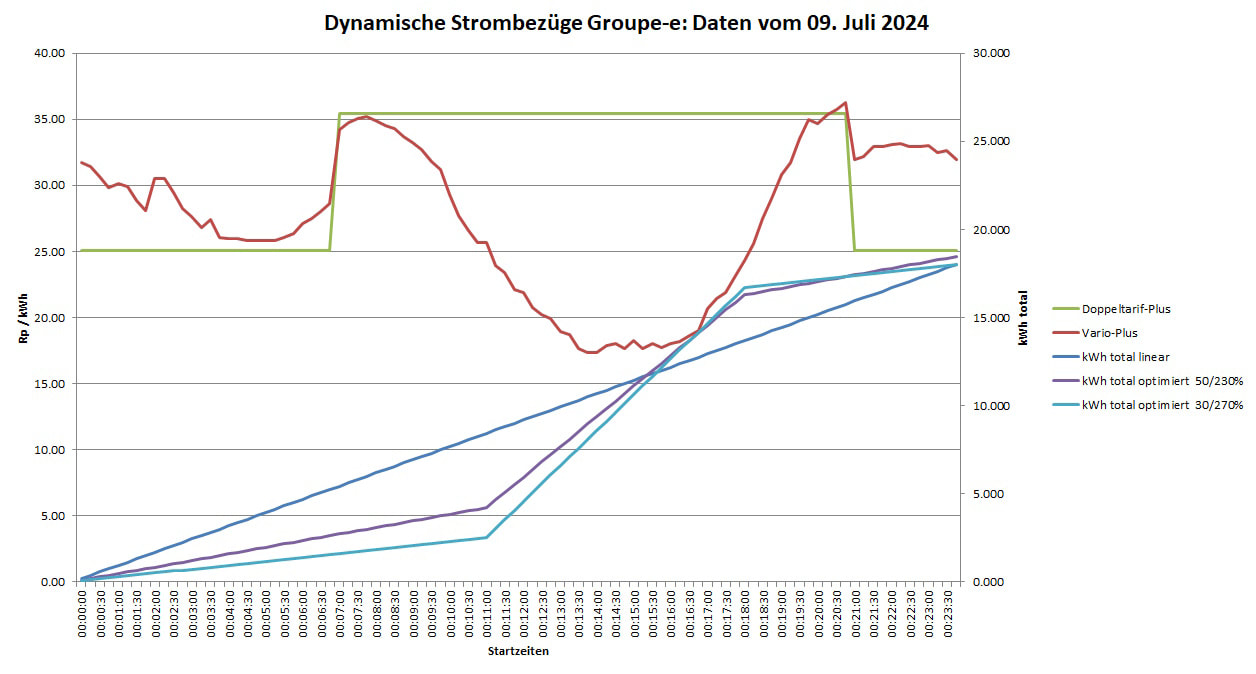

Der Elektroroller speist den Bildschirm - im PraxiseinsatzUnd im vorgängigen TestIm Privatbereich sind es vor allem Wärmepumpen und Wallboxen (und Stromspeicher, dazu gelegentlich ein eigener Beitrag), die intelligent gesteuert werden können. Dazu kommen vielerorts Elektroboiler, die zwar gesteuert werden, aber meistens noch ausgelegt auf überschüssigen #Bandstrom in der Nacht und nicht auf kostengünstigen PV-Strom tagsüber. Daraus resultieren Lastkurven wie in untenstehendem Beispiel: kurz nach Mitternacht werden alle Boiler im Gebäude eingeschaltet, nach kurzer Zeit ist die eingestellte Wassertemperatur erreicht und die Heizungen schalten sich wieder ab. Die könnten auch tagsüber aufheizen! OptimierungspotentialIn der Titelgrafik gehen wir in einem einfachen Optimierungsmodell gehen von einem Verbrauch von 18kWh pro Tag aus (Haushalt plus Elektroauto mit 40km Tagesfahrstrecke) und vergleichen einen linearen Verbrauch zum Doppeltarif mit zwei Varianten:

Wesentlich interessanter als für Privathaushalte dürften diese Überlegungen in Industrie und Gewerbe sein. Da reicht eine einfache Excel – Kalkulation natürlich nicht mehr, bietet aber Potential für innovative Systeme: Intelligenz statt Kupfer Im Idealfall beginnt ein Projekt mit einer Situationsaufnahme vor Ort, (auch Gebäudecheck genannt) damit kann man die Sache von Anfang an in die richtigen Bahnen lenken: So ist es in der Regel nützlich, wenn in einer Ausschreibung nicht nur unterschiedliche Firmen, sondern auch unterschiedliche technische Lösungen verglichen werden. Schlechte Angebote gibt es zwar kaum, aber keine Lösung ist für alle Objekte die Bestgeeignete. Im vorliegenden Fall wurde sympacharge.gmbh erst im Rahmen der Offertvergleiche beigezogen. Da zwei mal die gleich und einmal eine ähnliche technische Lösung angeboten wurde, ist die Empfehlung schnell gemacht:

Neutrale Projektpräsentation an der MEG-VersammlungDie neutrale Projektpräsentation hat einen Hauptvorteil: Der Präsentierende ist nicht persönlich betroffen, weder als Anbieter einer Anlage, noch als Miteigentümerin oder Mitnutzer.

Reicht der Strom?Anfang Februar ging ein umfangreiches Dokument ein mit dem Auftrag, dazu eine Stellungnahme abzugeben. Hauptbefürchtung des Miteigentümers: der Hausanschluss sei zu schwach um alle Autos zu laden und müsse teuer ausgebaut werden. Hausanschlüsse sind in aller Regel im Tagesablauf meistens nur zu einem geringen Anteil ausgelastet. Aber eben in aller Regel bietet nicht die gewünschte Sicherheit (und Überzeugungskraft an der GV). Deshalb die Empfehlung: Eine Lastgangmessung bringt belastbare DatenÜber mehrere Tage wird die tatsächliche Belastung des Hausanschlusses aufgezeichnet. Die Dienstleistung wird von vielen Energieversorgern für wenige hundert Franken angeboten. Eine Investition die sich lohnt, Facts statt Vermutungen und Behauptungen. Wie erwartet, hat die Lastgangmessung ergeben, dass der Anschluss die meiste Zeit zu kaum 20 Prozent ausgelastet ist. Mehr als genug Reserven, um alle 16 Abstellplätze mit ausreichend Ladeleistung zu versorgen. Der Peak kurz nach Mitternacht wird übrigens durch das gleichzeitige Einschalten aller Elektroboiler verursacht. Mit einer geschickteren Steuerung könnte auch dieser Einschaltzeitpunkt optimiert werden und vor allem: Boiler wenn möglich tagsüber aufheizen wenn die PV-Anlage Strom liefert. Tipp: Zu Beginn sind ja in der Regel nur wenige Autos zu laden. Oft kann man ungefähr abschätzen, ob der vorhandene Hausanschluss noch Reserven hat oder nicht. Falls ja:

WerkvertragIch empfehle, die Vereinbarung mit der Installationsfirma in einem kurzen Werkvertrag festzuhalten, in welchem insbesondere die Zwischenziele samt Terminen vermerkt sind, selbstverständlich auch der Endzustand. Zuweilen zu Diskussionen Anlass gibt die Frage, wann denn eine Anlage genau „fertig“ ist. Mit der Übergabe, sagt der Installateur, wenn sie eine angemessene Zeit einwandfrei funktioniert, ist meine Ansicht. Damit die Vereinbarung auch durchgesetzt werden kann, empfehle ich, diese mit den Zahlungsmodalitäten abzustimmen. Nach Möglichkeit wird eine Restzahlung nach einer angemessenen Betriebszeit vereinbart, zum Beispiel nach zwei Monaten, noch besser nach einem Quartal:

UmsetzungsplanungFür eine reibungslose Installation müssen vor allem zwei Eckpunkte genau geplant werden:

Überwachung des ProjektfortschrittesEs gibt Eckpunkte, anhand derer man den voraussichtlichen Überwachungsbedarf abschätzen kann. Deshalb wird der Arbeitsbeginn am ersten Installationstag jeweils genau vereinbart und überprüft.

Inbetriebnahme und erste ErfolgsmeldungFür "Ende Juni" war die Inbetriebnahme vereinbart, am 25. Juni Mittags hat das erste Auto geladen. Wie zu erwarten war, sind zu Beginn nur wenige Wallboxen installiert. Eine erste Erfolgsmeldung konnte das Projekt aber noch vor der Inbetriebnahme vermelden:

Nachbetreuung bis zur AbrechnungDie Abrechnung des Ladestroms wird hier durch die Liegenschaftsverwaltung erledigt. Das ist optimal, denn es besteht bereits ein Vertragsverhältnis. Und eigentlich ist eine Ladestromabrechnung nichts anderes als eine weitere Nebenkostenabrechnung.

Im Rahmen der Projektbegleitung ist auch noch etwas Budget-Zeit reserviert, um diese erste Nutzungsphase zu begleiten. Hat ein System dann ein paar Wochen einwandfrei funktioniert, kann man davon ausgehen dass es so bleibt. Damit ist das Projekt abgeschlossen. Der Bedarf ist da, aber wie wirkt sich bidirektionales Laden auf die Garantieleistung aus? Die Informationen sind eher spärlich.

Offene FragenGemäss Webseite wird die bidirektionale Nutzung bei den VW-Modellen nach Aufbrauchen der eingestellten Werte „nicht weiter verwendbar“. Warum eigentlich? Ablauf der Garantie würde man ja noch verstehen, aber ausschalten? Und dann stellen sich weitere Fragen:

Wohlfühlprogramm für die BatterieGängige bidirektionale Wallboxen haben eine Leistung von 10 Kilowatt.

So eng sind die Grenzen gar nicht – Anpassungen trotzdem wünschbar.Die Übertragung erfolgt aber kaum mit Minimalleistung, sondern eher im Bereich der Wallbox-Maximalleistung. Wenn wir also annehmen, dass die 10‘000kWh mit jeweils 10kW in die stationäre Batterie übertragen werden, benötigt das 1‘000 Stunden. Also besteht zu den "erlaubten" 4'000 Stunden einiges an Reserven, ebenso bei der Energiemenge:

V2G mit grossem PotentialDas grösste Pumpspeicherwerk der Schweiz, Linth-Limmern, hat eine Leistung von 1‘000 MW.

Weiterführende LinksVW - bidirektional laden: https://www.volkswagen.de/de/elektrofahrzeuge/laden-und-reichweite/smartes-laden.html Für Details wird man auf der VW-Webseite an e3dc verwiesen (etwas nach unten scrollen, bis zu „Fahrzeugeinstellung und Equipment"). Praxisversuch bidirektionales Laden V2X: Durchbruch

https://sun2wheel.com/blog/weltpremiere-v2x-suisse-erfolgreich-praequalifiziert/ |

Ein Blog sollte nicht Themen behandeln, die den Autor interessieren sondern die Leserinnen und Leser. Melden Sie mir deshalb, was Sie interessiert (und Sie finden, dass ich etwas Lesenswertes beitragen könnte).

Über michInteressiert an allem rund um die Energieversorgung. Archiv

Juli 2025

Kategorie

Alle

|

RSS-Feed

RSS-Feed